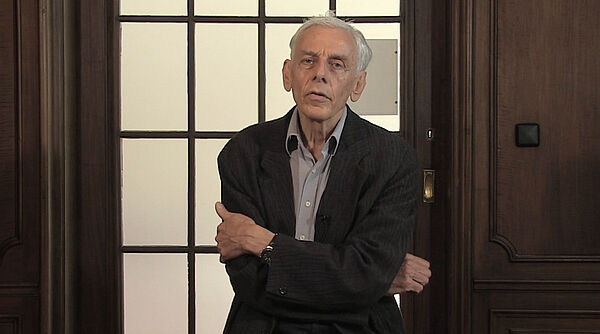

Luca Giuliani, Dr. phil.

Rektor des Wissenschaftskollegs (2007–2018), Professor (em.) der Klassischen Archäologie

Humboldt-Universität zu Berlin

Geboren 1950 in Florenz, Italien

Studium der Klassischen Archäologie, Ethnologie und Italienischen Literaturwissenschaft an der Universität Basel und an der Ludwig-Maximilians-Universität München

Arbeitsvorhaben

A Face for Socrates: The Making of Ancient Greek Portraits

This is the title of a book that I am writing in collaboration with Maria Luisa Catoni (Fellow 2009/2010), to be published by Oxford University Press in 2026. It deals with the portrait that was dedicated to Socrates’ memory by friends or pupils, sometime after he had been tried and executed, but before his official rehabilitation—at a time when he was still considered a public criminal. We have already published papers on this subject. Writing a monograph now forces us to widen the scope and to examine the tradition of ancient Greek portraiture in general. This means also to revisit the most relevant scholarship on the sub¬ject, which is strongly rooted in a very specific German culture, highly sophisti¬cated and at the same time deeply dated. Complex problems sometimes become easier to manage when you look at them from far away. In our case, the necessi¬ty to address a wider English audience, while at the same time keeping our text brief and clear, has helped us to gain a new perspective. We are now beginning to see the outlines of a theory of ancient portraiture as being both similar to and profoundly different from its modern counterpart, with the portrait of Socrates at its centre.Recommended Reading

Catoni, Maria Luisa, and Luca Giuliani. “Socrates Represented: Why Does He Look Like a Satyr?” Critical Inquiry 45 (Spring 2019): 681–713. https://doi.org/10.1086/702595.

—. “Der verurteilte Philosoph, die Satyrn und das Hässliche: Das frühe Sokrates-Porträt im Kontext.” Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts 136 (2021): 151–197.

Kolloquium, 17.03.2020

Haben die Römer griechische Meisterwerke kopiert? Eine transatlantische Kontroverse

Die Frage ist Gegenstand einer Kontroverse gewesen, an der sich Vertreter einer (deutschsprachigen) "Orthodoxie" und einer Fronde von "Revisionisten" (hauptsächlich aus den USA) beteiligt haben. Es ist allerdings eine seltsame Kontroverse, denn eine Kommunikation über die Fronten hinweg hat es kaum gegeben. Ich werde in sechs Schritten vorgehen.

1. Einleitung. Die ersten erheblichen Funde antiker Skulptur ergaben sich in Rom im 15. und 16. Jh.: Antike Statuen wurden begierig gesammelt, aber ohne dass man in der Lage gewesen wäre, sie in irgendeine Form von historischer Ordnung zu bringen. Die ersten erfolgreichen Versuche dazu stammen von antiquarischen Gelehrten des 18. Jhs., die damit beginnen, die archäologischen Funde mit einschlägigen Nachrichten aus antiken literarischen Quellen in Verbindung zu bringen.

2. Daraus erwächst im 19. Jh. die "orthodoxe" Position: Zu deren bedeutendsten Vertretern zählt Adolf Furtwängler (1853-1907) mit seiner Monographie "Meisterwerke der Griechischen Plastik" (1893). Furtwänglers Ziel bestand darin, auf der Grundlage römischer Kopien die verlorenen griechischen Meisterwerke zu rekonstruieren: Bronzestatuen des 5. und 4. Jhs. v.u.Z., die fast alle in der Spätantike eingeschmolzen worden sind. Ich werde versuchen zu zeigen, wie Furtwängler vorgeht und auf welche Methoden er sich stützt.

3. Die Hauptfigur unter den "Revisionisten" ist für mich Miranda Marvin (1941-2012), deren ausgezeichnetes Buch "The Language of the Muses. The Dialogue between Roman and Greek Sculpture" (2008) nie auf Deutsch besprochen worden ist. Marvin wirft Furtwängler eine zutiefst hellenozentrische Perspektive vor: Er betrachte römische Statuen als ein transparentes Medium, um durch sie hindurch etwas zu erfassen, das er für Griechisch hält. Sie schlägt vor, eben diese Statuen als römische Werke ernst zu nehmen. Aber das Argument der radikaleren Revisionisten geht weiter. Sie halten das Konzept der "römischen Kopie" (immer nur in Anführungsstrichen) für einen modernen (deutschen) Mythos; sie behaupten ausdrücklich, dass es in der Antike genaue Kopien überhaupt nicht gegeben habe. Aber was genau meinen sie/wir mit "genau", und was genau ist eine Kopie?

4. Um die Behauptung der Revisionisten zu überprüfen (und zu widerlegen), stütze ich mich hauptsächlich auf einen Fund von Gipsabgüssen, der 1954 in Baiae am Golf von Neapel zutage getreten ist: Es geht um Fragmente, die von geringer ästhetischer Anziehungskraft, aber von hohem historischen Interesse sind.

5. Zwischen dem Ansatz der Orthodoxen und dem der Revisionisten, so gegensätzlich sie auch sind, gibt es eine überraschende Gemeinsamkeit: Beide betrachten das Kopieren als eine mechanische Tätigkeit, die eines wahren Künstlers unwürdig sei. Genau aus diesem Grund hat sich Furtwängler nicht für römische Kunst interessiert (weil er die Römer für bloße Kopisten hielt); und aus demselben Grund bestreiten die Revisionisten, die sich für eine Aufwertung römischer Kunst stark machen, die Existenz römischer Kopien - es seien nämlich gar keine. Woher kommt dieser schlechte Ruf des Kopierens? Ich werde zwei Wendepunkte in den Blick nehmen, die ich für entscheidend halte: Erstens die Einrichtung von Kunstakademien (seit dem 16. Jh.), wodurch sich Künstler von den Zünften emanzipierten; in den Akademien nahm die Ausbildung einen betont intellektuellen Charakter an, indem man sich mehr auf den ideellen Entwurf als auf die handwerkliche Ausführung konzentrierte. Zweitens verweise ich auf das Aufkommen der Genieästhetik im späten 18. Jh. und auf die damit einhergehende Überzeugung, wonach der wahre Künstler keine Regeln befolgt, sondern aus der Tiefe seiner Subjektivität grundlegend Neues schafft. Unter diesen Voraussetzungen erweist sich die Kopie in der Tat als das Gegenteil von Kunst.

6. Aber führt uns dieser Gegensatz zu einem besseren Verständnis antiker Kopien? Ich glaube nicht. Römische Bildhauer haben nicht einfach griechische Meisterwerke kopiert - sie haben das Kopieren überhaupt erst erfunden und zu einer verbreiteten Praxis gemacht. Dabei wurde großer Aufwand getrieben, um eine weitgehende Treue zum Vorbild zu erreichen; andererseits verweisen Kopien aber auch unmissverständlich auf die eigene Virtuosität. Es ist genau diese (zum Teil paradoxe) Kombination aus Selbstverweis und Originaltreue, die den ästhetischen Rang der Kopien als Gattung ausmacht.

Köpfe und Ideen 2018

„Die Gruppe ist am Ende eines Jahres jugendlicher ...“

Luca Giuliani im Interview mit Lothar Müller

Publikationen aus der Fellowbibliothek

Giuliani, Luca (2016)

Michelangelos Quader : ein Nachtrag

Giuliani, Luca (Basel, 2015)

Das Wunder vor der Schlacht : ein griechisches Historienbild der frühen Klassik Jacob-Burckhardt-Gespräche auf Castelen ; 30

Giuliani, Luca (2015)

How id the Greeks translate traditional tales into images?

Giuliani, Luca (2013)

Giuliani, Luca (2013)

Sarcofagi di Achille tra oriente e occidente : genesi di un'iconografia

Giuliani, Luca (S.l., 2013)

Routi haishi shitou - Mikailangqiluo de Loulunzuo Meidiqi mudiao Fleisch oder Stein - Michelangelos Grabstatue des Lorenzo de Medici <chin.>

Giuliani, Luca (2013)

Giuliani, Luca (München, 2013)

Konservative Ästhetik Zeitschrift für Ideengeschichte ; 7.2013,3

Giuliani, Luca (Göttingen, 2013)

Possenspiel mit tragischem Helden : Mechanismen der Komik in antiken Theaterbildern Historische Geisteswissenschaften ; 5

Giuliani, Luca (Chicago, 2013)

Image and myth : a history of pictorial narration in Greek art Bild und Mythos. <engl.>

Veranstaltungen

Luca Giuliani

Luca Giuliani

Luca Giuliani | Benjamin Oldroyd | Bénédicte Zimmermann

Luca Giuliani

Luca Giuliani | Veronika Tocha

Luca Giuliani

Luca Giuliani

Luca Giuliani | Susanne Muth

Luca Giuliani

Luca Giuliani

Luca Giuliani

Luca Giuliani | Franco Moretti

Luca Giuliani | Franco Moretti

Luca Giuliani