Ausgabe 18 / April 2023

Tiefen des Rechts

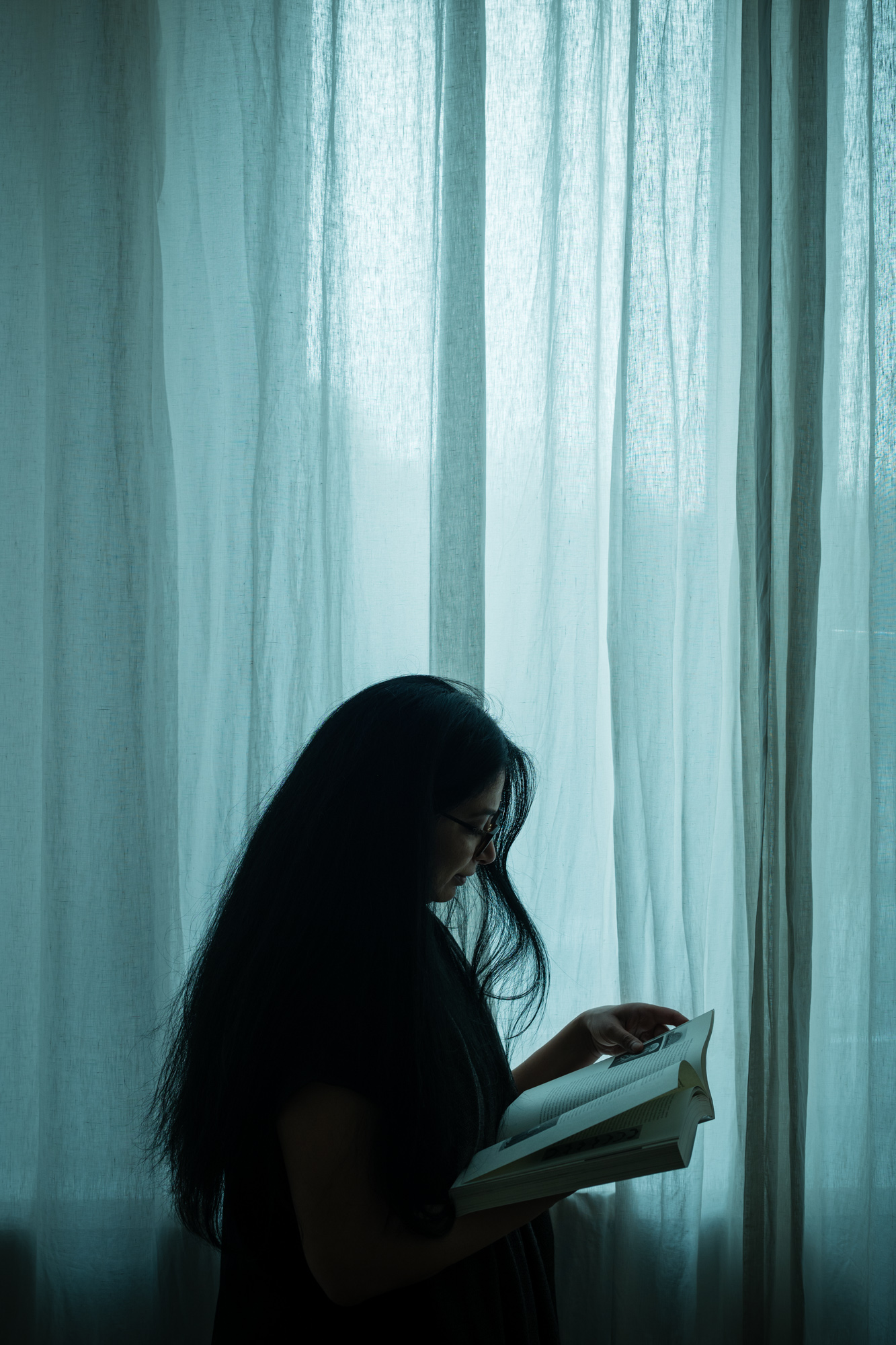

von Maxim Bönnemann

Die Juristin Surabhi Ranganathan untersucht, wie das Recht unsere Idee vom Ozean formt

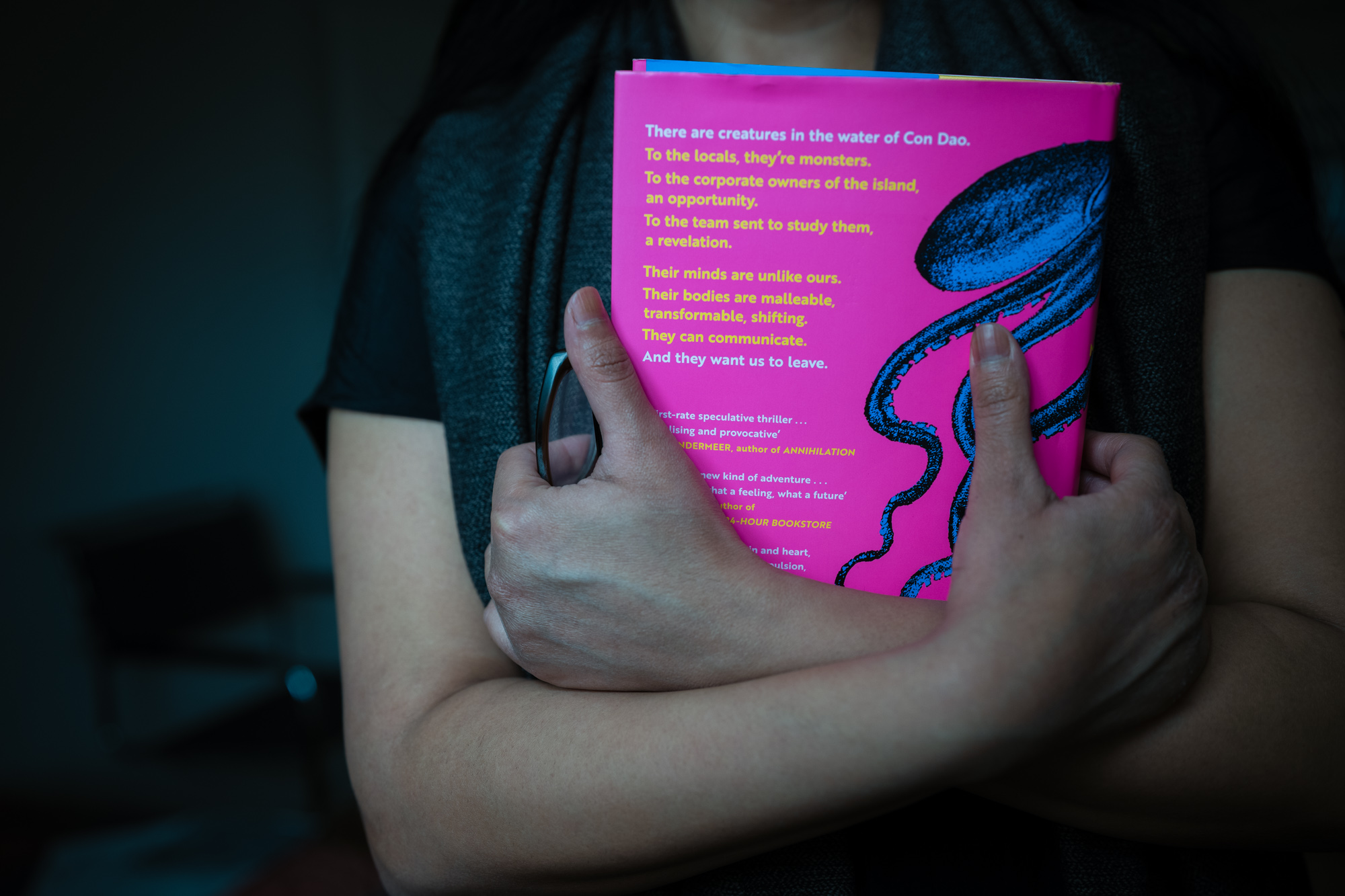

Wer zwischen Hawaii und Mexiko den Pazifischen Ozean durchquert, wird sich dabei für sehr lange Zeit oberhalb der sogenannten Clarion-Clipperton-Zone befinden. Die Bruchzone von der Größe Europas ist für ihre Manganknollen bekannt, die sich in 4000 Metern Tiefe als Gürtel durch weite Teile des Tiefseebodens ziehen. Auf den ersten Blick sehen die Knollen aus wie ein verbrannter Blumenkohl. Schwärzlich schimmernd liegen sie direkt auf dem Meeresboden und wachsen mit einer atemberaubend langsamen Geschwindigkeit von wenigen Millimetern pro einer Million Jahre vor sich hin. Dunkelheit und Stille umgeben die Knollen – und Gespensteroktopusse, die in den Knollen ihre Eier ablegen.

Schon bald könnte es mit jener Stille jedoch vorbei sein. Denn die Knollen stecken voller wertvoller und umkämpfter Metalle. Raupenähnliche Fahrzeuge sollen in die Tiefe geschickt werden, um die Knollen zu ernten und an die Oberfläche zu leiten. Noch handelt es sich dabei um einen Plan. Bislang zieht kein einziges Fahrzeug seine Schneisen durch den Meeresboden. Doch geht es nach dem Willen einzelner Staaten und Privatunternehmen, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis der Meeresboden und sein hochkomplexes Ökosystem von den Spezialfahrzeugen aufgewirbelt wird.

Für Surabhi Ranganathan, Professorin für internationales Recht an der University of Cambridge, ist die Manganknolle mehr als nur ein Rohstoff. Hinter dem Umgang mit der Knolle verbergen sich vielmehr ganze Geschichten über das Völkerrecht, den Kalten Krieg, die Dekolonisierung – und darüber, was Ranganathan unsere Imagination des Ozeans nennt. Und mehr noch: Wer sich mit der Geschichte der Knolle und ihrer rechtlichen Regulierung beschäftigt, stoße auf radikal verschiedene Visionen der Welt. Auf liberale Visionen globalen Wettbewerbs, auf sozialistische Visionen gerechter Kooperation oder auf libertäre Utopien staatsfreier Zivilisationen.

Ranganathan ist in Delhi aufgewachsen. „Sehr, sehr weit vom Ozean entfernt.“ Nicht die physische Konfrontation mit dem Ozean habe sie daher in das internationale Seerecht geführt, sondern ihr Interesse für multilaterale Großkonferenzen und die Verhandlung völkerrechtlicher Verträge. Nach ihrem Studium in Bangalore und New York hat Ranganathan mit einer Arbeit zu Konflikten im Völkervertragsrecht in Cambridge promoviert – und dabei erkannt, dass die wichtigste Arena, in der die verschiedenen Visionen vom Ozean im 20. Jahrhundert miteinander konkurrierten, diejenige des Völkerrechts war. Mit der einsetzenden Dekolonisierung haben sich nicht nur Landkarten zu verändern begonnen, sondern auch die Kartografie des Ozeans. Auf insgesamt drei internationalen Großkonferenzen („UNCLOS I–III“), die 1956 begannen und aus denen 1982 das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen als „Verfassung der Meere“ hervorging, traten die neuen, unabhängigen Staaten des Globalen Südens selbstbewusst, gut organisiert und mit revolutionären Forderungen auf. Galt das Völkerrecht bis dahin als kolonial imprägniertes Herrschaftsinstrument des Nordens, so gingen die UNCLOS-Konferenzen mit dem verheißungsvollen Versprechen einher, die Dominanz des Nordens zu brechen und eine neue Ära des Völkerrechts einzuläuten. Insbesondere mit Blick auf das Tiefseebodenregime forderten die G77, dass Einnahmen aus dem Tiefseebergbau global und gerecht verteilt werden. Nicht private Bergbauunternehmen sollten den Tiefseeboden ausbeuten, sondern – jedenfalls maßgeblich – ein gemeinsames internationales Bergbauunternehmen mit dem Namen Enterprise. Enterprise sollte das Monopol im Tiefseebergbau übertragen bekommen, mit der finanziellen und technischen Feuerkraft der Staatengemeinschaft ausgestattet werden und der Aufsicht einer internationalen Behörde unterstehen. Auch wenn Enterprise bis heute nicht das Licht der Welt erblickt hat, so zeigt die Idee, wie das Völkerrecht hätte sein können, so Ranganathan.

Und damit sind wir mitten im Zentrum von Ranganathans Forschungsprojekt am Wissenschaftskolleg angekommen, das unter dem Namen „Fantastic Oceans“ an den Selbstverständlichkeiten des Seevölkerrechts rüttelt. Wie wir über den Ozean nachdenken, so Ranganathans Ausgangsbeobachtung, wird maßgeblich durch das Recht vorstrukturiert. Ganz gleich, ob es die „Freiheit der Meere“ oder die Vorstellung des Ozeans als „Ressource“ ist – keine dieser Ideen ist natürlich, sondern Ergebnis spezifischer historischer Konstellationen. Als Beispiel hierfür führt Ranganathan abermals die Manganknolle an, deren Potenzial für die Weltwirtschaft auch die Delegierten der UNCLOS-Konferenzen elektrisierte. Während die Tiefsee lange als freier Jagdgrund imaginiert wurde, der von allen Staaten weitgehend nach Belieben genutzt werden konnte, führten die Versprechen der Knolle plötzlich dazu, dass die Tiefsee als Investitionsraum gedacht wurde – und damit als Raum, der durch Rechtstitel gesichert und geordnet werden muss. Als Folge dieser Blickverschiebung entstand schließlich das berühmte Rechtsprinzip des Tiefseebodens als „Gemeinsames Menschheitserbe“, das den Abbau der Manganknollen und anderer Ressourcen anleiten sollte. Ein Prinzip, das laut Ranganathan einerseits das Völkerrecht bereichert hat, andererseits aber auch der Vorstellung des Ozeans als auszubeutende Ressource verhaftet bleibt. Die Vorstellung vom Ozean als „wunderbare Umwelt“, die man nicht ausbeutet, sondern schätzt, studiert, aber auch fürchtet, habe sich dagegen nicht in das Recht eingeschrieben.

Es sind vor allem die Leerstellen im Recht, die Ranganathan besonders faszinieren. In nationalen Verfassungsprozessen ist es ziemlich gut dokumentiert, welche Stimmen und Ideen miteinander rangen, wer überstimmt und übergangen wurde, wie eine Verfassung hätte aussehen können. Das Seevölkerrecht sei hingegen von einem liberalen Narrativ überwölkt, das unseren Blick für alternative Visionen verstellt. Wo aber finden wir jene alternativen Visionen? Wo finden wir das, was Ranganathan als „Gaps and Silences“ im Recht bezeichnet?

Ranganathans Spurensuche führt einerseits zu Quellen, die Rechtshistorikern gut vertraut sind. Dazu gehören etwa Bücher und Zeitungsartikel, die rund um die UNCLOS-Konferenzen geschrieben wurden. Ein Beispiel sei ein Zweiteiler im New Yorker von 1983 zu UNCLOS III, den Ranganathan regelmäßig zur Hand nimmt. Jene Art von Quellen seien als Schlaglichter zwar interessant, bemerkt sie. Beim Lesen sei ihr jedoch etwas aufgefallen. Obwohl UNCLOS III mit über 5000 Teilnehmern eine Megakonferenz war, die über viele Jahre andauerte und neben 150 Staaten eine immense Zahl von Interessengruppen, politischen Bewegungen, Unternehmen und NGOs zusammenbrachte, sei das Bild, das von der Konferenz gezeichnet wurde, verblüffend ähnlich. Es seien immer wieder dieselben Momente, Dynamiken und Persönlichkeiten, die in den Artikeln und Büchern der Zeit herausgegriffen werden. Positionen des Globalen Nordens seien nuanciert und kontextualisiert dargestellt. Der Globale Süden trete hingegen als abstrakte Masse auf, die in „Moderate“ und „Radikale“ aufgeteilt wird. Solche Darstellungen behindern nicht nur unser Verständnis der Entstehungsgeschichte des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen, sondern kappen auch die Verbindung zu Ideen und argumentativen Ressourcen, die auch heute noch nützlich sein könnten.

Wenn wir die Gegennarrative freilegen möchten, die sich wie Sedimente unterhalb der Schichten der dominanten UNCLOS-Geschichtsschreibung abgelagert haben, müssen wir unseren Blick also neu ausrichten, so Ranganathan. Eine solche epistemische Weitung des Blicks beinhaltet zunächst einmal, den Konferenzdelegierten aus dem Globalen Süden als rechtlichen Innovator ernst zu nehmen. So schnell und eindeutig etwa die Idee von Enterprise als internationales Monopolunternehmen für den Tiefseebergbau als Teil des „radikalen“ Blocks zurückgewiesen wurde, so wenig ist über Genese und Konzept von Enterprise bekannt. Gleichfalls gelte es, internationale Großkonferenzen wie UNCLOS III nicht lediglich als Orte eines liberalen Multilateralismus zu verstehen, in denen souveräne Gleiche am Tisch sitzen und verhandeln, sondern als Orte, deren Verfahren, Routinen und Rituale bereits darüber mitentscheiden, welches Wissen sich durchsetzt – und welches nicht. Sprechkulturen, Mitarbeiterstäbe, Arbeitsforen – all dies habe einen Einfluss darauf, was im Völkerrecht als Recht gesetzt wird. Und schließlich könnten uns auch die Biografien von Delegierten dabei helfen, abseits der bekannten Narrative zu verstehen, wie der Ozean im Recht imaginiert wird. Da ist zum Beispiel Paul Bamela Engo, ein Diplomat aus Kamerun, den Ranganathan ins Zentrum einer am Wissenschaftskolleg entstandenen Arbeit gestellt hat. Engo ist in der Presse als grobschlächtiger Verhandlungsführer porträtiert worden. Es habe ihm an Effektivität und Tiefe gefehlt, ist 1983 etwa in dem Artikel im New Yorker zu lesen. Ranganathan meint, dass solche Urteile weder der Komplexität Engos noch der Art und Weise, wie UNCLOS III von Delegierten aus dem Globalen Süden genutzt wurde, gerecht werden. Engo war vieles: Panafrikaner, Internationalist, Fürsprecher der Dritten Welt. Ein Fan antikolonialer Befreiungsbewegungen und zugleich Teil eines zunehmend autoritären postkolonialen Staatsapparates; ein Jurist, der die Regeln und Rituale internationaler Diplomatie gekonnt zu nutzen, aber auch subversiv zu unterlaufen wusste. Engos Biografie biete damit einen von vielen Blickwinkeln, durch den sich die Gegennarrative des Globalen Südens im Seevölkerrecht verstehen lassen.

Auch wenn Ranganathans Blick in die Konferenzhallen des internationalen Seerechts vor allem rechtshistorisch ist, so spielt die Zukunft darin doch eine wichtige Rolle. Ozeane, erzählt Ranganathan, waren schon immer Orte der Utopien und Projektionen. So entwarf der maltesische Diplomat Arvid Pardo 1967 in einer mehrstündigen Rede vor den Vereinten Nationen das Bild eines Ozeans, in dem die Menschheit den Großteil ihrer Nahrung anbaut und in dem Delfine als „Schäferhunde des Ozeans“ Fischschwärme hüten.

Heute sind die Visionen andere. Libertäre und Tech-Investoren haben den Ozean als Ort technokratischer Gedankenspiele für sich entdeckt. Schwimmende Module sollen ihre Bewohner von den rechtlichen und politischen Bindungen der Staatenwelt befreien. Ganz gleich aber, ob bei sozialistisch inspirierten Vorstößen aus dem Globalen Süden oder bei spätkapitalistischen Plänen für libertäre Archipele: Wenn es um den Ozean geht, spielt Fantasie in allen Lagern eine wichtige Rolle. Dass das internationale Unternehmen, das den Tiefseebodenbau monopolisieren sollte, Enterprise heißen sollte, sei natürlich kein Zufall, erzählt Ranganathan am Ende unseres Gesprächs. Der Namensgeber war die USS Enterprise, das Raumschiff aus Star Trek, das die unendlichen Weiten erforscht – visionär, international besetzt und im Interesse der gesamten Menschheit.

Mehr zu: Surabhi Ranganathan

Fotos: © Maurice Weiss