Ausgabe 10 / Juni 2015

Anderes begehren

von Jutta Person

Liebeslogik mit Aristoteles und Platon: David M. Halperin untersucht, wie folgenreich Sex, Liebe und erotisches Begehren verwechselt werden

Hat die Moderne aus der Liebe einen Zwerg, aus der Sexualität einen Riesen gemacht? Vielleicht kann man sich solch einen Liebeszwerg auf den Schultern eines sexuellen Riesen vorstellen, wenn man ein Bild sucht für die Größenverhältnisse, die seit der Moderne neu vermessen wurden. Mit erbarmungsloser Nüchternheit wollte der moderne Blick das vermeintliche Zwergenmäntelchen beiseite ziehen, um einen ungleich bedeutsameren Kontinent freizulegen. Von Schopenhauer bis zu Freud, so fasst es David M. Halperin für sein Arbeitsvorhaben zusammen, liege die Wahrheit im Geschlechtstrieb oder in der eigenen Libido; beim erotischen Begehren gehe es also, aus der modernen Perspektive, um das Subjekt und nicht um das Objekt. Diesen Konsens möchte der Professor für die Geschichte und Theorie der Sexualität, der an der University of Michigan in Ann Arbor lehrt, infrage stellen. „Ich bin überzeugt, dass die Neigung, jedes erotische Begehren begrifflich mit Sexualität zu verknüpfen, eine Katastrophe für das moderne Denken ist“, schreibt Halperin. Wer jetzt allerdings einen asketischen, womöglich romantisierenden Liebesdiskurs erwartet, sieht sich zum Glück getäuscht. Es gehe ihm weder um Spiritualismus noch um Obskurantismus, führt er aus; und wenn man zur Sicherheit nachfragt, ob er ein Neuplatoniker sei, antwortet er mit ironischem Feinsinn, dass es natürlich darauf ankomme, was man unter Platonismus verstehe.

David Halperins Bücher und Essays oszillieren zwischen Theokrit und Joan Crawford, Platon und Performanz, Proust und Nabokov, heutiger schwuler Identitätsbildung und der Geschichte der Homosexualität; wollte man einen roten Faden suchen, dann fände man ihn möglicherweise in der Frage nach der Form, in ganz existenziellem Sinne. Auf den Spuren von Platons Symposion hat der Altertumswissenschaftler beispielsweise die strukturellen Ähnlichkeiten von Ironie und Liebe beschrieben. Beide meinen gleichzeitig immer noch etwas anderes: „I want you, but you are not what I want“, heißt es im abendländischen Liebesdiskurs. Liebe, so Halperin, changiert zwischen Tragödie und Komödie – und lässt in einem Genre das andere erkennen. Auch im 2012 erschienenen Buch How To Be Gay sind Form- und Gattungsfragen entscheidend: Halperin untersucht die kulturelle Praxis, die schwule Identitäten prägt oder, um genauer zu sein: erst hervorbringt. Melodram und Tragödie etwa sind engstens mit Geschlechteridentitäten verbunden, zeigt seine Analyse der Diva Joan Crawford. An ihren Auftritten – besonders im Spielfilm Mildred Pierce von 1945 – führt er vor, wie die schwule Aneignung heterosexueller Mainstream-Kultur funktioniert.

Wer wiederum das Vergnügen hat, Halperins aktuellen Vortrag über Liebe und Sexualität zu hören (oder das Paper nachzulesen), trifft auf einen so scharfsinnigen wie pointensicheren Erzähler – und auf formale Logik. Die Pop-Schmonzette Someone like you der britischen Sängerin Adele, gespielt in einer schwulen Sauna in Hanoi, bietet die Gelegenheit, erotisches Begehren mithilfe aristotelischer Logik zu erforschen. „Sex is not the aim of eros“, zeigt Halperin mit Aristoteles, aber wenn Sex nicht das Ziel des erotischen Begehrens ist – was dann? „To be loved“, geliebt zu werden, scheint Aristoteles mit den Beispielen seines Syllogismus zu folgern. Dann allerdings stellt sich die Frage, wozu Sex überhaupt gut ist, wie Halperin ausführt: Die Lücke, die der Logiker lässt, bietet faszinierende Möglichkeiten, nicht zuletzt, weil im radikal Inkommensurablen von erotischem Begehren und Sex sich die Möglichkeit eines echten Geschenks eröffnet, eines nämlich von völliger Zweckfreiheit. Mit Abstechern zu Platon und zeitgenössischen schwulen Schriftstellern deutet Halperin eine „queere Metaphysik“ an (und vielleicht auch einen neuen, nicht spirituellen Platonismus).

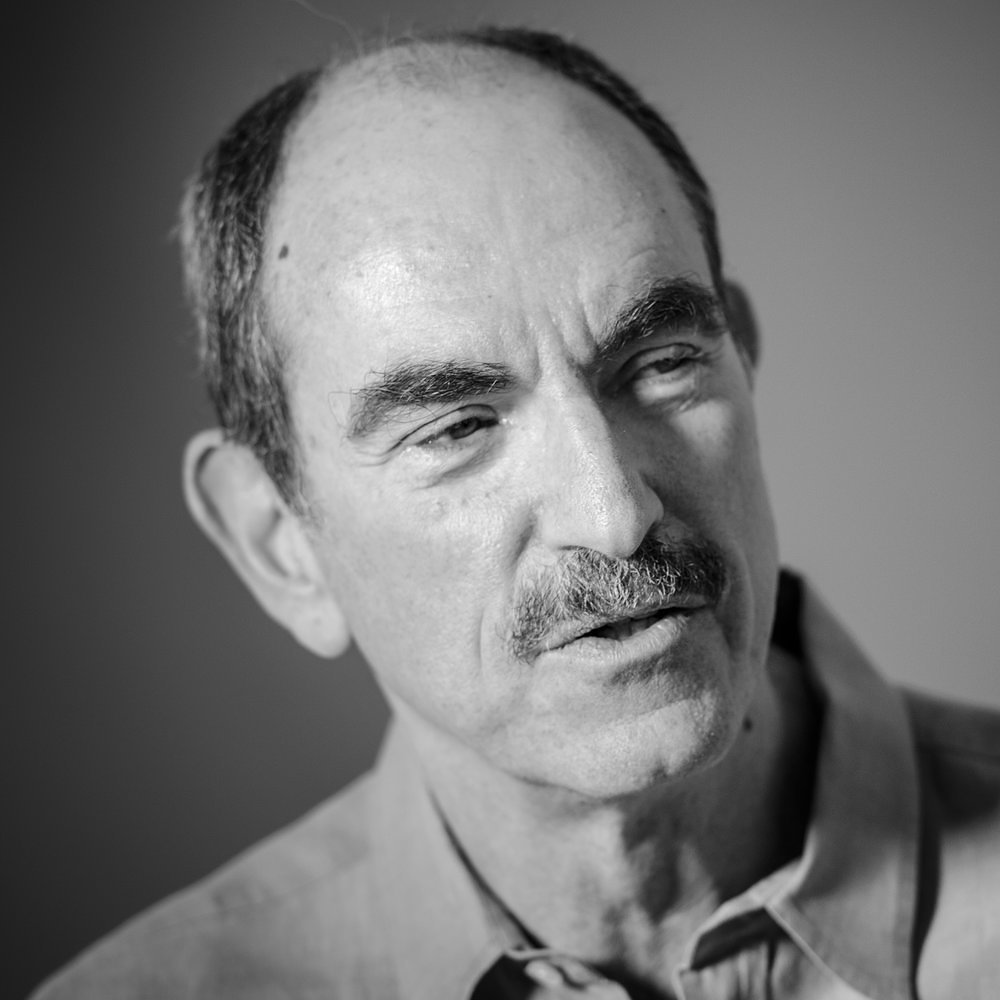

Und schon sind wir mitten in einem Gespräch, das zwischen Theorie und Praxis, Antike und Gegenwart, Identitätskonstruktionen und persönlichen Erfahrungen hin und her schwingt, ohne dass sich das eine klar vom anderen trennen ließe. In der Bibliothek des Berliner Wissenschaftskollegs trifft man auf einen formvollendet freundlichen Gelehrten, der bereitwillig Auskunft darüber gibt, warum er Literaturwissenschaftler, Philosoph und bekennender Foucault-Anhänger wurde, wie die Geschichte der Homosexualität zu erforschen ist und was es mit den Gattungsfragen auf sich hat, die sein Werk von Anfang an durchziehen. Halperin, 1952 in Chicago geboren, wuchs nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch in Frankreich auf; die Familie pendelte zwischen Chicago und Paris, wo Halperin ein Lycée besuchte. Studiert hat er, nach dem Oberlin College, Ohio, am Department of Classics der Stanford University; seine Doktorarbeit schrieb er über Theokrit und die antike Tradition der Bukolik. Bukolische Dichtung, das könnte für die Siebzigerjahre mit ihren enormen politischen Umwälzungen ein wenig zeitentrückt klingen (erst wenige Jahre zuvor, 1969, hatten sich homosexuelle Besucher des Stonewall-Pubs in der New Yorker Christopher Street gegen polizeiliche Übergriffe gewehrt und damit den Stonewall-Aufstand ausgelöst). Aber es wäre ein Denkfehler, nähme man einen unüberbrückbaren Kontrast zwischen Antikestudien und politischer Gegenwart an. Was nicht zuletzt am bahnbrechenden Einfluss Foucaults liegt.

Wie also hat Halperin als angehender Foucauldian die siebziger Jahre in Stanford erlebt, wie kamen die Welt der Classical Studies und das politische Draußen zusammen? Lange Zeit, sagt er, seien das tatsächlich getrennte Sphären gewesen, auch wenn es immer wieder markante Überschneidungen gab. 1978 war so ein Moment; das Jahr, in dem der erste Band von Foucaults Histoire de la sexualité auf Englisch erschien – und in dem die Sängerin und Schönheitskönigin Anita Bryant ihren fundamentalchristlichen Feldzug gegen Schwulenrechte und gegen die Präsenz von Homosexuellen an Schulen („Save our children“) startete, der wiederum eine legendäre Gegenbewegung auf den Plan rief. Als im Herbst 1978 die Briggs-Initiative zur Verbannung von Schwulen und Lesben aus dem Lehrkörper anstand, besuchte Halperin einen Kurs über Platons Symposion. Der Professor überließ es ihm, das Seminar am Tag vor der Abstimmung zu leiten, und der Mittzwanziger machte sokratische Erziehung, platonischen Eros und die aktuelle Initiative zum Thema.

Systematischer wurden die Zusammenhänge in den Achtzigerjahren: 1984 waren der zweite und dritte Band von Foucaults Histoire de la sexualité erschienen. „Ich glaube, ich war der einzige nordamerikanische Classicist, der eine positive Besprechung veröffentlicht hat“, bemerkt Halperin nicht ohne Stolz. Nach einer ersten Forschungsphase zu Theokrit und einer zweiten zu Platon und der griechischen Philosophie sei er dann in den späteren Achtzigern zur Geschichte der Homosexualität und seinem Interesse an Foucault zurückgekehrt; in diese Zeitspanne fällt auch Halperins Engagement für die Lesbian und Gay Studies. Entscheidend für die Achtzigerjahre war auch die Auseinandersetzung mit Aids: „Foucault gewann auch deshalb eine neue Bedeutung für mich, weil seine Art, über Macht und Widerstand nachzudenken, für mich beispielhaft in dem neuen Aktivismus im Umfeld von Aids aufgegriffen wurde. Das hat mich stark beeinflusst.“

Aus diesen Forschungsinteressen gingen 1990 die Bücher One Hundred Years of Homosexuality und der von ihm mitherausgegebene Band Before Sexuality: The Construction of Erotic Experience in the Ancient Greek World hervor. Einige Jahre später erschien der gleichermaßen analytische wie flamboyante Essay Saint Foucault. Towards a Gay Hagiography, der, in Anspielung auf Sartres Saint Genet, Halperins biografisches und systematisches Interesse an Foucault erklärt. Auch wenn Foucault nie als deklariert schwuler Aktivist in Erscheinung getreten ist, hat sein Werk doch stil- und politikbildend gewirkt – weil er Homosexualität nicht als biologisches Faktum, sondern als Ergebnis von Macht- und Wissenssystemen begreifbar machte.

Diesem Anliegen ist auch Halperin mit How To Be Gay auf der Spur. Das Buch mit dem trickreich ratgeberhaften Titel geht auf ein Seminar zurück, das erstmals im akademischen Jahr 2000-2001 an der University of Michigan stattfand – und konservative Amtsträger in Aufruhr versetzte. Ob hier wohl heterosexuelle Studenten zu fahrlässig-subversivem Verhalten angeleitet und in Fragen sexueller Orientierung umgedreht würden, fragten sich besorgte Familienschützer. Dass es Halperin um kulturelle Praktiken ging, also um Stil, Weltwissen, Habitus, kurz, um Gayness als Form, die keineswegs homosexuellen Männern vorbehalten ist, war schon allein aus der Kursbeschreibung ersichtlich. Von Joan Crawford bis Judy Garland: Im subversiven Zitat und in der Präferenz des Nichtauthentischen – zwei gewissermaßen klassisch postmodernen Denkfiguren – sieht Halperin das Potenzial, der dominanten heterosexuellen Kultur etwas entgegenzusetzen.

Gleichzeitig macht How To Be Gay nachvollziehbar, wie sich schwule Identitäten in der Post-Stonewall-Ära der siebziger Jahre veränderten. Schwule und Lesben hatten sich ihre Akzeptanz erkämpft, ein gewisser Grad an Gleichstellung war erreicht, Heimlichkeit, Versteckspiel und Outlaw-Techniken waren nicht mehr so zwingend nötig wie früher: „Man konnte gay sein, ohne effeminiert zu sein“, fasst es Halperin im Gespräch zusammen. Formen „effeminierter“ Männlichkeit gerieten bei Schwulen sogar in Misskredit, was der Sexualitäts-Theoretiker einer strukturellen Herabsetzung des Weiblichen als unterlegener Opferposition zuschreibt – und der jugendlichen Verachtung, mit der die frisch Befreiten die historisch gewordenen Rollen abschüttelten. Das Interesse an den kulturellen Praktiken der Prä-Stonewall-Zeit (das manchmal auch nostalgisch gefärbt war, wie Halperin anmerkt) kam dann mit den Queer Studies in den Neunzigerjahren zurück. Nicht zuletzt versucht auch How To Be Gay, all die feminin-männlichen Spielarten des Schwulseins, die Queens und Fairies, eigentlich die schwule Differenz wieder zu stärken.

Dass gerade in der Gayness, verstanden als kulturelle Praxis, eine besondere Aufmerksamkeit für das Verständnis des modernen erotischen Begehrens liegt, führt zurück zu Halperins aktuellem Projekt. Sein dreiteiliges Arbeitsvorhaben, das die folgenreichen Verwechslungen in der abendländischen Liebeslogik auslotet, widmet sich in einem Kapitel dem Zusammenhang von aristotelischer Logik und Begehren. Was also würde es bedeuten, wenn man den modernen Riesen Sexualität aus einer anderen Blickrichtung betrachten – und das Begehren nicht nur auf das Subjekt zurückverweisen würde? „Ich möchte die Möglichkeit offenlassen, dass es beim Begehren um das Objekt geht“, erklärt er. Um auf die anfängliche Frage nach dem Neuplatonismus zurückzukommen – Halperin hat sie mit sokratischem Weiterfragen beantwortet: „Was könnte die moderne Entsprechung des Platonismus sein – also einer Annäherung an das Objekt, die seine Schönheit, das Begehrenswerte an ihm, ernst nähme?“

Mehr zu: David M. Halperin

Fotos: © Maurice Weiss