Ausgabe 14 / Mai 2019

„Jeder kann lernen, besser zu theoretisieren!“

Hans-Joachim Neubauer

Richard Swedberg spricht über Theoriebildung, Charles Sanders Peirce und die Notwendigkeit, aufs Theoriefahrrad zu steigen

Hans-Joachim Neubauer: Was ist eine Theorie?

Richard Swedberg: In der Wissenschaftstheorie würde man Ihnen wohl sagen, dass eine Theorie so etwas wie eine Reihe zusammenhängender Aussagen ist, die getestet werden können – etwas Trockenes in dieser Richtung. Aber in Wirklichkeit ist eine Theorie viel mehr als das. Sie ist auch das Ergebnis eines sehr interessanten körperlichen und geistigen Prozesses, der voller Fehler, falscher Spuren und glücklicher Zufälle ist. Es gibt einen großen Unterschied zwischen der endgültigen formellen Theorie und der Erstellung dieser Theorie. Theoretisieren bezieht sich im Wesentlichen auf den Vorgang des Erschaffens einer Theorie.

HJN: Theoriebildung scheint also der abenteuerliche Teil einer Theorie zu sein.

RS: Mich interessiert im Grunde, was auf einer Zwischenstufe passiert, auf der Stufe, die zwischen den empirischen Tatsachen und den bestehenden Theorien existiert – der Bereich, wo man die Theorie erstellt. Die Wissenschaftstheorie kennt die berühmte Unterscheidung zwischen dem Kontext der Entdeckung und dem der Rechtfertigung. Der Kontext der Entdeckung ist, wenn man etwas aufdeckt oder feststellt. Der Kontext der Rechtfertigung ist, wie man das, was man entdeckt hat, seinen Kollegen in der wissenschaftlichen Community präsentiert. Bei Letzterem muss man sehr logisch und klar sein; man muss seine Methoden und Tatsachen beschreiben usw. Aber das ist nur das letzte Element in einem langen Prozess, der mit etwas anderem beginnt: der Theoriebildung.

HJN: Was Sie Theorie nennen, klingt nicht sehr unterhaltsam.

RS: Nun, zumindest für mich ergibt sich das größte Vergnügen und das wirklich Interessante, bevor man eine Theorie abgeschlossen hat und sie angewendet werden kann. Aber bei der Theoriebildung geht es natürlich darum, eine gute Theorie zu erstellen; und Theorie und Theoriebildung ergänzen einander.

HJN: Ich habe immer noch das Gefühl, Sie finden Theorie ein bisschen öde.

RS: Sie haben recht. Und ein wichtiger Grund ist, dass die heutige Theorie nicht sehr gut entwickelt ist. Wir wissen nicht sehr viel. Es würde Spaß machen, ein wenig von dem großen Geheimnis zu entschlüsseln, was die Menschen überhaupt zum Denken veranlasst. Menschen werden grundsätzlich mit der Fähigkeit geboren, Theorien zu entwickeln, zu theoretisieren. Wir alle bilden Theorien, es ist eine allgemeine menschliche Fähigkeit.

HJN: Wir sind also geborene Theoretiker?

RS: Ja. Theorien zu bilden ist eine biologische Fähigkeit. Aber es stimmt auch, dass es sich um eine Fähigkeit handelt, die bis zu einem gewissen Grad entwickelt werden kann, insbesondere unter günstigen sozialen Bedingungen. Genauso wie sie blockiert und am Gedeihen gehindert werden kann.

HJN: Was beinhaltet diese biologische Fähigkeit?

RS: Sie beinhaltet Dinge wie die Fähigkeit, Begriffe zu erstellen und zu verwenden, in Erklärungen, Kategorien, Abstraktionen und dergleichen zu denken. All das, was man verwendet, wenn man eine Theorie erstellt.

HJN: Konzentrieren Sie sich in Ihrem Unterricht auf Theorie oder auf Theoriebildung?

RS: Auf beides, aber hauptsächlich auf Theoriebildung. Wenn Studenten in meinem Fachgebiet, der Soziologie, Theoriekurse belegen, lesen sie Texte von Leuten wie Marx, Weber und Durkheim – aber so lernen sie nicht, wie man eine Theorie entwickelt oder eine bestehende Theorie ergänzt. Die meisten haben Theorieangst, und diese Angst ist ganz natürlich, denn hier stehen sie, und was man ihnen gibt, sind Werke von Marx, Weber und Durkheim, diesen offensichtlichen Geistesriesen.

HJN: Also muss jeder gegen die Riesen kämpfen?

RS: Nun, diese Riesen haben jahrelang ihre Theorien entwickelt, und die Studenten sitzen vielleicht drei Wochen in einem Theoriekurs. Wir wissen also, wie der Kampf ausgeht. Es ist wie ein Profiboxer gegen einen jungen Amateur: Selbst wenn du ein guter und talentierter Amateur bist, wirst du in zwei Sekunden von einem miserablen Profi k.o. geschlagen.

HJN: Was tun Sie, um Ihren Studenten das Theoretisieren beizubringen?

RS: Als Erstes versuche ich, ihnen diese Theorieangst zu nehmen. Ihnen klarzumachen, dass es keinen Sinn hat zu versuchen, das zu wiederholen, was Marx und Weber bereits gesagt haben. Sie sind lebendig, die Klassiker sind tot; und es ist immer besser, lebendig zu sein. Jeder Mensch ist das Zentrum der Welt, und das gilt auch für die Theoriebildung. Lerne also, für dich selbst zu denken, oder jemand anderes wird es für dich tun, wie Kant sagte, sei nicht unmündig! Außerdem ist da die Tatsache, dass jeder Mensch durch sein Menschsein die Fähigkeit besitzt, Theorien zu entwickeln. Schule also diese Fähigkeit und sieh, wie weit du kommst. In den Studentinnen und Studenten steckt viel Kreativität. Die möchte ich freisetzen, damit die Soziologie wieder zu einer spannenden Wissenschaft werden kann!

HJN: Ist sie jetzt langweilig?

RS: Sie war in der Zeit von Weber, Simmel und Durkheim sehr aufregend, aber heutzutage deutlich weniger. Heute braucht es ein bisschen Spannung, und ich denke, dass Theoriebildung entscheidend dazu beitragen kann, die Soziologie wieder spannend zu machen und sie ins 21. Jahrhundert zu führen.

HJN: Hatten Sie selbst als Student gute Lehrer?

RS: Leider nicht. Ich hätte sehr gerne großartige Lehrer gehabt. Aber ich erkenne auch, dass ich, weil ich keine großartigen Lehrer hatte, mich sozusagen selbst erschaffen musste. Nach meiner Dissertation belegte ich Kurse bei Noam Chomsky und einigen anderen wirklich tollen Leuten. Ich lebte damals in Cambridge, und Chomsky unterrichtete am MIT. Also ging ich einfach in seinen Hörsaal, hörte zu und lernte. Er hat mich an Peirce und vieles andere herangeführt. Charles Sanders Peirce und Noam Chomsky sind meine beiden großen geistigen Helden.

HJN: Helden können gefährlich sein.

RS: Das stimmt. Einige Denker wie Foucault und Weber sind sehr attraktiv – und sehr gefährlich. Ich nenne es das Bermudadreieck. Geh dahin und du kommst nie wieder raus. Diese Art von Denkern übt auf viele von uns eine Faszination aus, wie das sprichwörtliche Gold am Ende des Regenbogens. Du wirst es nie finden, aber du kannst auch nicht aufhören, darüber nachzudenken. Leute wie Foucault und Weber haben scheinbar die Antwort auf all die harten und interessanten Fragen, über die man nachdenkt; und um an diese Antworten zu kommen, muss man sich nur ein wenig mehr in ihr Werk vertiefen. Aber ich habe durch die Praxis gelernt, dass man versuchen sollte, diese einflussreichen Denker ein wenig auf Distanz zu halten. Man muss zuerst eigenständig denken; dann kann man lesen, was die großen Denker sagen.

HJN: Aber braucht man nicht gute Theorien, um gute Wissenschaft zu machen?

RS: Sicher, und das bedeutet, die bestehende Theorie zu lesen und zu erforschen. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Reproduzieren dessen, was jemand sagt, und der Verwendung seiner Arbeit, um etwas Eigenes zu schaffen. Sie kennen den Spruch: Schlechte Dichter imitieren, gute Dichter stehlen. An dieser Stelle kommt also die Theoriebildung ins Spiel.

HJN: Von der Entwicklung einer guten Theorie am Ende des Prozesses abgesehen – was ist beim Theoretisieren wichtig?

RS: Es ist eine Art Praxis. Es ist ein Tun. Theoretisieren ist ein Verb; Theorie ist ein Substantiv. Theoretisieren kann als eine besondere Form geistiger Aktivität beschrieben werden; es ist auch etwas, worin man sich selbst schulen kann. Wie die Denker der pragmatischen Tradition – Peirce, James, Dewey und so weiter – lege ich großen Wert auf Gewohnheiten. Du musst in der Theoriebildung gut werden – und dann das Gute in eine Gewohnheit verwandeln. Wir können alle lernen, besser zu theoretisieren!

HJN: Da Theoriebildung so kreativ ist – wo würden Sie die Grenze zwischen dieser Art von Praxis und der Praxis des, sagen wir, Gedichteschreibens ziehen?

RS: Das sind zwei ganz unterschiedliche Aktivitäten. Der Zweck der Theoriebildung ist es, eine gute Erklärung zu liefern, keine gute Literatur. Aber es gibt auch Überschneidungen. Ich habe meine Schüler Gedichte lesen lassen, damit sie lernen, wie man Theorien bildet. Sie lernen zum Beispiel, wie man Assoziationen herstellt, indem man untersucht, wie Dichter Wörter verwenden. Es ist immer inspirierend, etwas Kreatives zu erforschen.

HJN: Wann schreiben Sie das große Buch über die Propädeutik der Theoriebildung?

RS: Oh, ich bin nicht gut genug für so was. Ich habe nicht die brain power eines großen Denkers. Ich bestelle gerne meinen eigenen kleinen Garten.

HJN: Ist Theoretisieren lernen wie Autofahren lernen?

RS: Supertalentierte Menschen erschaffen gute Theorien mehr oder weniger automatisch oder intuitiv. Aber wir Sterblichen müssen erst lernen, wie das geht. Und wie in der Fahrstunde muss man mit den einfachsten und kleinsten Dingen anfangen. Wie zeige ich an, dass ich wende, und so was? Und nach etwas Training in Sachen Induktion-Deduktion-Abduktion kann man sie getrost vergessen; sie sind zur Gewohnheit geworden. Man ist nun in der Lage, mehr oder weniger automatisch zu fahren.

HJN: Wie interpretieren Sie Charles Sanders Peirce’ komplexes Konzept der Abduktion?

RS: Er beschreibt sie als eine in der Biologie gründende, evolutionär entwickelte Fähigkeit des Menschen, etwas Neues zu schaffen, und zwar durch einen Sprung der geistigen Vorstellungskraft. Die neue Idee, sagt er auch, ist meistens falsch. Sie muss immer getestet werden. Aber sie ist viel öfter richtig, als sie es wäre, wenn sie nur zufällig erzeugt würde; und das ist der springende Punkt.

HJN: Klingt ganz einfach: Nur ein Gedankensprung, und man hat etwas sehr Kreatives geschaffen?

RS: Nun, diese Gedankensprünge und Vorstellungen fliegen einem nicht einfach zu. Peirce sagt auch, dass man für diese Gedankensprünge hart arbeiten muss. Sehr, sehr hart. Man muss die Daten erstellen, die Daten ansehen, die Daten nochmal ansehen, auf den Daten schlafen, von den Daten träumen. Und nicht zu vergessen: Ideen kommen, wenn sie wollen, nicht, wenn man will, dass sie kommen, wie Weber sagt.

HJN: Induktion und Deduktion sind also keine neuen Ideen.

RS: Nun, laut Peirce entstehen neue Ideen nur durch Abduktion, nicht durch Induktion oder Deduktion. Die Fähigkeit, neue Ideen zu entwickeln, ist biologisch begründet, aber man kann da auch ein wenig nachhelfen, von all der harten Arbeit mal abgesehen. Peirce empfahl Gewichtheben – das hilft, sich der Aufgabe zu stellen, schwere geistige Arbeit zu leisten. Auch Spaziergänge in der Morgen- oder Abenddämmerung helfen, den Geist locker zu machen. Vermutlich hat Peirce das alles selbst gemacht. Er lebte ja auf dem Land, in Milford, Pennsylvania, und war ziemlich exzentrisch. Sie sollten Joseph Brents Biographie von Peirce lesen – ein wunderbares Buch. Sehr abduktiv!

HJN: Ist eine neue Idee etwas, was man fühlt – oder etwas, was man denkt?

RS: Wenn Menschen kognitive Faktoren betonen, konzentrieren sie sich normalerweise auf den Teil ihres Denkens, der ihnen bewusst ist. Und was den Menschen bewusst ist, wenn es ums Denken geht, ist bloß die Spitze des Eisbergs. Wenn man erklären will, was Denken erzeugt, muss man den ganzen Eisberg in den Blick nehmen – und niemand weiß, wie der aussieht. Peirce geht so vor, dass er sich ansieht, was an der Grenze liegt zwischen dem, was wir wissen, und dem, was wir nicht wissen. Einiges davon kann man ins Bewusstsein bringen und für eigene Zwecke nutzen. Aber der Rest ist ein großes Geheimnis. Das Gehirn besteht aus etwa hundert Milliarden Neuronen, von denen wir wenig wissen. Und das Gehirn ist nicht der einzige Ort im Körper, an dem Neuronen eine Rolle spielen, es gibt auch …

HJN: Den Bauch?

RS: Ja. Unsere Bauchgefühle sind Emotionen oder so etwas wie unbewusste Ahnungen oder Signale. Wenn die Neuronen im Bauch erregt werden, senden sie uns diffuse Signale, dass etwas nicht stimmt. Sie sind Teil unseres Unterbewusstseins – der Bereich, mit dem man in Kontakt ist, wenn man im Halbschlaf dämmert, träumt, einen Jetlag hat oder vierzig Stunden nicht geschlafen hat.

HJN: Und wenn man in Pennsylvania spazieren geht?

RS: Ja. Jean-Jacques Rousseau ging im Wald spazieren, um auf Ideen zu kommen. Er sagte, dass sich sein Kopf nur dann bewege, wenn sich seine Beine bewegen. Er hatte eine weitere Technik, um Ideen zu bekommen: Er ruderte auf einen See hinaus, legte sich auf den Rücken und ließ das Boot treiben.

HJN: Gehen, sich treiben lassen – und dann mit einer neuen Theorie zurückkommen?

RS: Ja, wenn man Glück hat. Die Dinge entwickeln sich normalerweise nicht so, wie man es sich beim Forschen wünscht, es sei denn, man weiß von Anfang an, was man finden wird. In diesem Fall braucht man allerdings erst gar keine Forschung zu betreiben. Man muss im Grunde genommen arbeiten und arbeiten und wegwerfen, was man gemacht hat, und von vorne anfangen. Und dann hat man vielleicht etwas von Wert. Wer weiß? Bevor man am Ziel ist, weiß man nicht, was einen erwartet.

HJN: Woher weiß man, dass eine Idee gut ist?

RS: Peirce gibt keine Zahl an, aber er denkt wohl, dass auf hundert Ideen, die man hat, vielleicht ein oder zwei gute kommen. Die meisten unserer Ideen taugen nichts. Man muss in der Lage sein, irgendwie die guten herauszufiltern und die Rohrkrepierer zu umgehen.

HJN: Und woher weiß man, ob eine Idee gut ist oder nicht?

RS: Das ist ein Problem. Manche sagen, wenn man eine gute Idee hat, ist es, als ginge plötzlich eine Glühbirne an.

HJN: Wie Daniel Düsentrieb und sein Helferlein?

RS: Genau. Leider funktioniert es nicht so. Es ist eher so, dass man eine kleine Idee hat und dann lange damit arbeitet, sie ausfüllt und ausbaut. Man muss die Idee zuerst im Kopf testen: Ist sie gut oder nicht? Kann ich sie auf diese oder jene Situation anwenden? Ist sie zu eng? Eröffnet sie neue Erkenntnisse? Eine gute Idee erschließt Dinge – mit einer schlechten Idee läuft man bald vor die Wand.

HJN: Glauben Sie, dass Michael Polanyis „implizites Wissen“ an der Theoriebildung beteiligt ist, angesichts der Tatsache, dass uns ein Teil unseres Wissens unbekannt ist, weil wir es nicht bewusst gelernt haben?

RS: Normalerweise ist man sich nicht bewusst, was man tut, wenn man theoretisiert, in diesem Sinn stützt man sich also auf implizites Wissen. Ich selbst spreche nicht so viel von implizitem Wissen, ich unterscheide lieber zwischen praktischem Wissen und Wissenschaft. Das eine ist zu wissen, wie, und das andere zu wissen, dass. Diese Unterscheidung stammt von Gilbert Ryle. Ich weiß, dass Paris die Hauptstadt Frankreichs ist, während ich weiß, wie man etwas benutzt.

HJN: Also muss man einfach wissen, wie man theoretisiert?

RS: Meist braucht man zum Theoretisieren praktisches Wissen, nicht so sehr wissenschaftliches Wissen über zum Beispiel die Funktionsweise des Gehirns. Man muss wissen, wie man Fahrrad fährt, und nicht, warum man in einer Kurve nicht vom Fahrrad fällt, wenn man sich in diese Kurve legt. Man kann wahrscheinlich wissenschaftlich erklären, was passiert, wenn man eine Kurve fährt. Aber das interessiert mich weniger, ich interessiere mich mehr dafür, wie man aufs Fahrrad steigt und damit fährt. Ja, das ist es: Wie man auf das Theoriefahrrad kommt und theoretisiert!

Mehr zu: Richard Swedberg

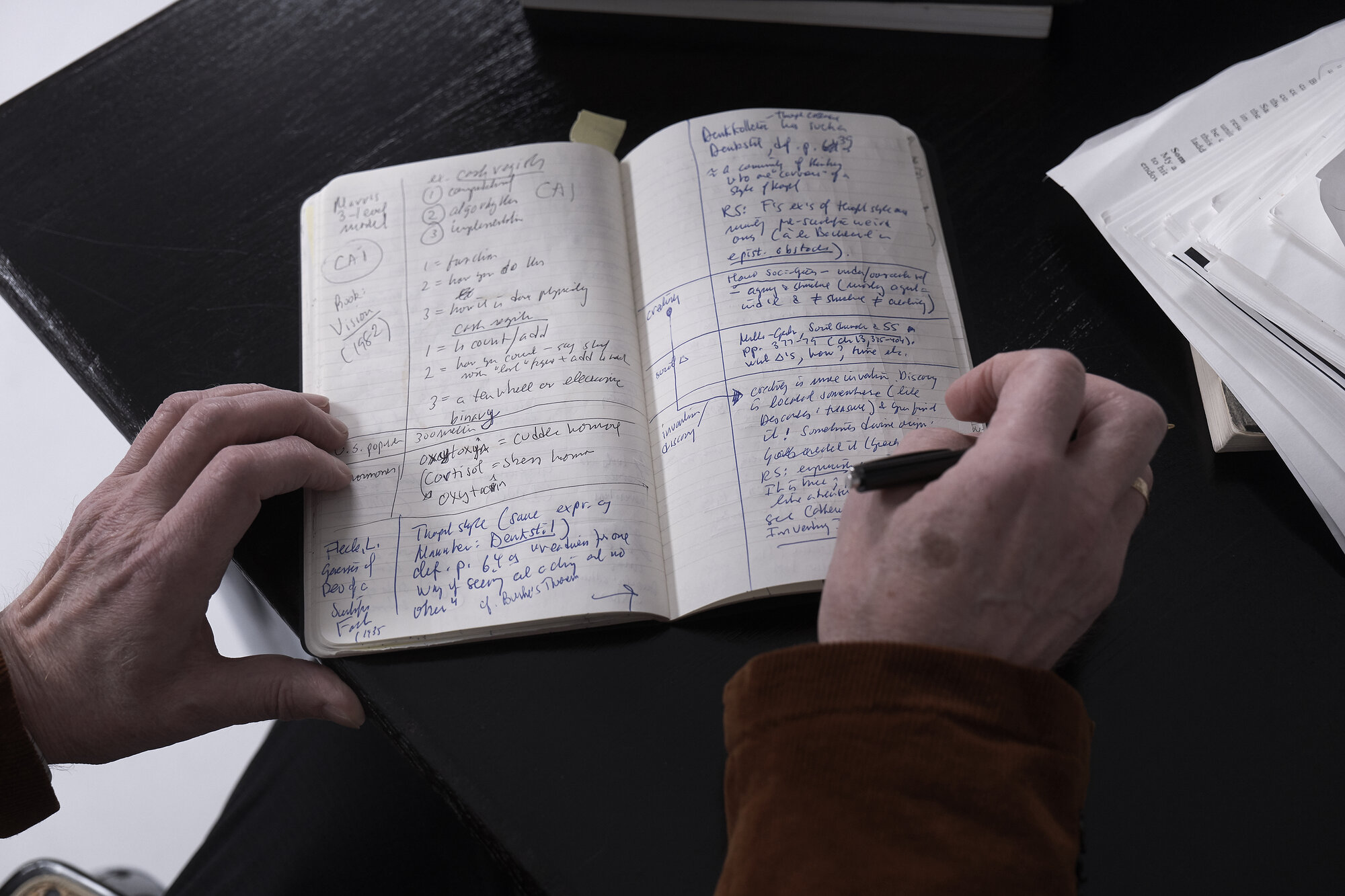

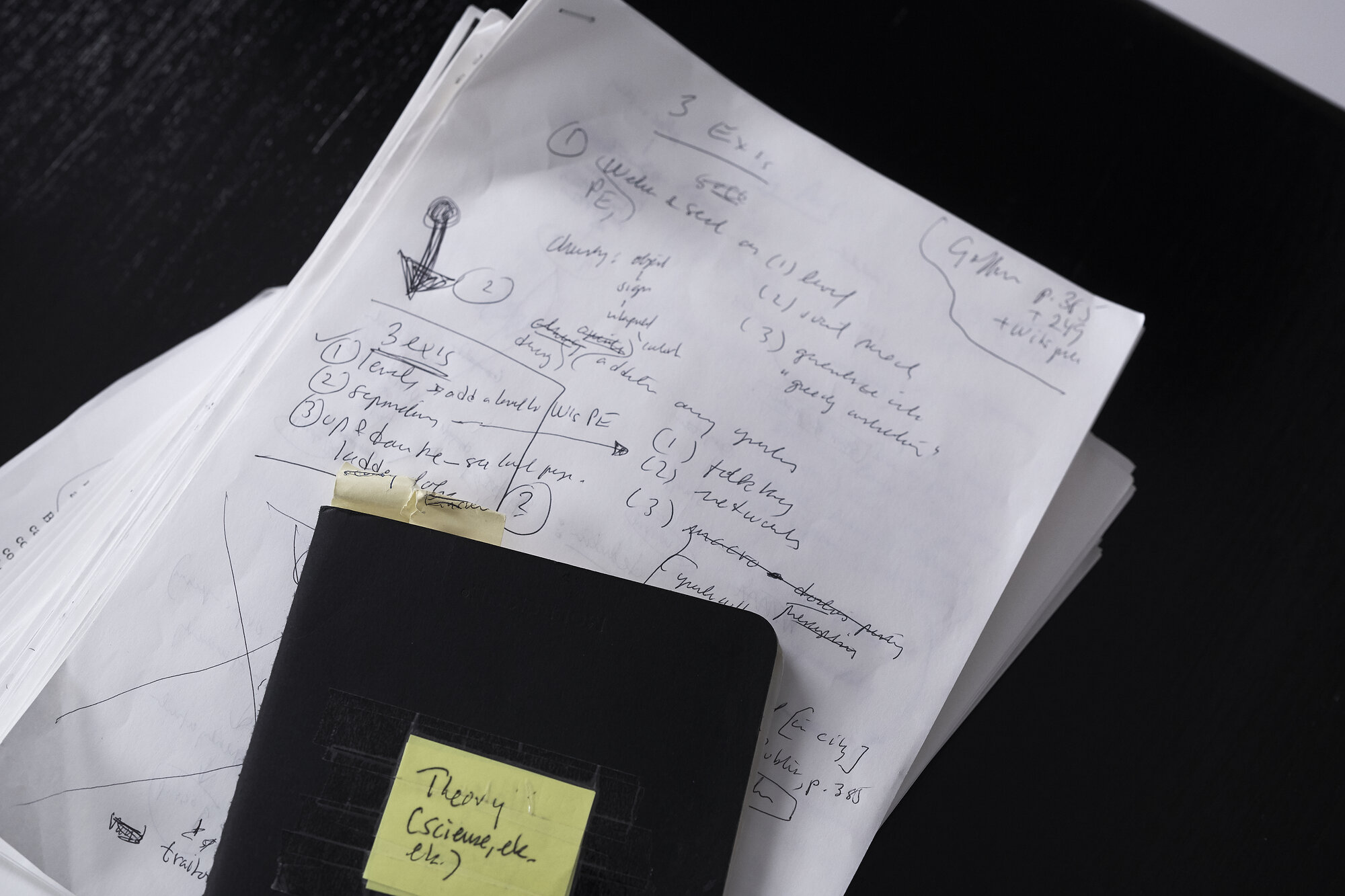

Fotos: © Maurice Weiss